今年4月から施行!2024年問題の対策として打ち出された、『物流改正法』とは?

昨今、物流業界が直面する大きな課題【2024年問題】。

働き方改革関連法の適用により、輸送力不足が懸念されています。特にトラックドライバーの労働時間に上限が設けられることが影響しています。

関連した記事

何も対策を講じなければ物流の停滞が避けられない状況ですが、さらに近年、軽トラック運送業における死亡・重傷事故が過去6年で倍増しているという深刻な問題も発生しており、物流の持続的な成長を図ることが急務となっています。

こうした背景から、国土交通省は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(通称:改正物効法)と「貨物自動車運送事業法」を改正し、抜本的・総合的な対策を講じました。

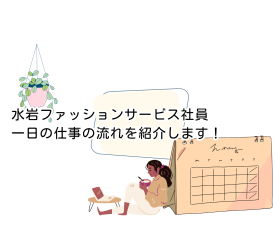

法改正の主な柱・事業者が取り組むべきこと

今回の法改正は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。

荷主・物流事業者に対する規制的措置(改正物効法)

目的

物流の効率化を促進し、ドライバーの荷待ち・荷役時間の削減や積載率の向上を目指す

取り組み

- 荷主(発荷主、着荷主)・物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)努力義務が課されます。国が判断基準を策定し、その取り組み状況について指導・助言、調査・公表が行われます。

- 特に、一定規模以上の事業者(「特定事業者」)は、中長期計画の作成や定期報告が義務化され、計画が不十分な場合は勧告・命令の対象となります。

- 特定荷主には、物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられます。CLOは、経営管理の視点から物流効率化に向けた事業運営方針の作成や設備投資などを統括します。

具体的な改善例には以下のようなことが挙げられます。

| 改善例 |

|---|

| 適切な貨物の受取・引渡日時の指示 |

| トラック予約システムの導入による荷待ち時間の短縮 |

| パレット利用や荷役施設改善による荷役時間の短縮 |

| 余裕を持ったリードタイム設定による積載率向上 |

目標として、トラックドライバー1人あたりの年間拘束時間を125時間短縮し、全体の車両で積載効率を44%に増加させることを目指しています。

「特定事業者」の基準は、荷主の場合 取扱貨物重量が年間9万トン以上(予定)などとされています。

トラック事業者の取引に対する規制的措置(貨物自動車運送事業法)

目的

物流業界の多重下請構造を是正し、実運送事業者の適正運賃収受の確保を目指す

取り組み

- 運送契約の締結時に、サービス内容や対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)を記載した書面交付が義務付けられます。

- 元請事業者には、実運送事業者の名称などを記載した「実運送体制管理簿」の作成が義務化されます。

- 一定規模以上の事業者には、下請事業者への発注適正化に関する管理規程の作成や責任者の選任が義務付けられます。

軽トラック事業者に対する規制的措置(貨物自動車運送事業法)

目的

増加する事故に対応し、軽トラック運送業の安全性の向上を目指す

取り組み

- 軽トラック事業者に対し、法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、そして国交大臣への事故報告が義務付けられます。

- 国交省は、軽トラック事業者に係る事故報告や安全確保命令に関する情報を公表対象に追加します。

施行と今後の動き

これらの法改正は、2024年5月15日に公布され、基本方針や荷主・物流事業者の努力義務、判断基準などは2025年4月1日から既に施行されています。特定事業者の指定や物流統括管理者の選任などは2026年以降に順次施行される予定です。

国は、これらの取り組みを支援するため、設備投資やデジタル化、物流標準化、モーダルシフト、自動運転トラック・ドローン物流の実用化、物流人材の育成など、様々な補助金・支援策を用意しています。

物流の持続可能性を高め、社会インフラとしての機能を維持するためには、荷主企業、物流事業者、そして一般消費者が協力し、行動変容を起こすことが不可欠です。この法改正は、そのための重要な一歩になると筆者は考えます。